10月26日(木)、椙山女学園大学教育学部の伊藤博美教授を招き、「非認知能力と認知能力の関係について—研究動向から見えてきたこと—」という題目で子育て講演会を行いました。

「非認知能力」は、乳幼児期からのアタッチメントや基本的信頼感がその深層部分に関わり、その獲得が重要と言われながら、具体的には何を指すのかわかりにくい言葉です。最近の研究動向から非認知能力を分かりやすく解説いただきました。

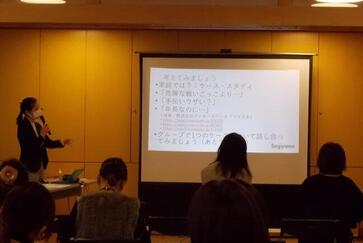

ケーススタディでは、「子どもたちが危険な戦いごっこをしている」「年長なのに読み書きができない、どうやって教えればいい?」「幼い子どもの『お手伝いする!』が嬉しくない...」という事例について、保護者同士で意見を交わし合いました。

伊藤教授は、子どもは設定された特定の知識や技能を習得するだけではなく、主体的に世界や社会と関わり、他者と相互作用する経験の中で育っていくと話しました。

保護者が願うことをそのまま子どもに求めるのではなく、子どもが「自分でやりたい」と思って動けるように働きかけ、できることを増やすことが大切であるなど、子育てにおけるヒントを得ました。

「非認知能力」は、乳幼児期からのアタッチメントや基本的信頼感がその深層部分に関わり、その獲得が重要と言われながら、具体的には何を指すのかわかりにくい言葉です。最近の研究動向から非認知能力を分かりやすく解説いただきました。

ケーススタディでは、「子どもたちが危険な戦いごっこをしている」「年長なのに読み書きができない、どうやって教えればいい?」「幼い子どもの『お手伝いする!』が嬉しくない...」という事例について、保護者同士で意見を交わし合いました。

伊藤教授は、子どもは設定された特定の知識や技能を習得するだけではなく、主体的に世界や社会と関わり、他者と相互作用する経験の中で育っていくと話しました。

保護者が願うことをそのまま子どもに求めるのではなく、子どもが「自分でやりたい」と思って動けるように働きかけ、できることを増やすことが大切であるなど、子育てにおけるヒントを得ました。