椙山女学園中学校では、2年生を対象に社会科移動教室を実施しています。この企画は、教室を飛び出して実際の現地を訪れ、本物に触れながら学ぶことを目的とした体験型の授業です。

7月9日(水)には「徳川美術館」を訪問しました。現在開催中の企画展「時をかける名刀」では、尾張徳川家に伝わる名刀や華麗な刀装を見学し、生徒たちは「刀剣女子」気分を味わいながら、歴史の魅力に触れました。

また、常設展では、当時の職人による高度な技術で作られた調度品や衣装を通して、大名家の格式ある暮らしぶりに思いをはせることができました。

7月9日(水)には「徳川美術館」を訪問しました。現在開催中の企画展「時をかける名刀」では、尾張徳川家に伝わる名刀や華麗な刀装を見学し、生徒たちは「刀剣女子」気分を味わいながら、歴史の魅力に触れました。

また、常設展では、当時の職人による高度な技術で作られた調度品や衣装を通して、大名家の格式ある暮らしぶりに思いをはせることができました。

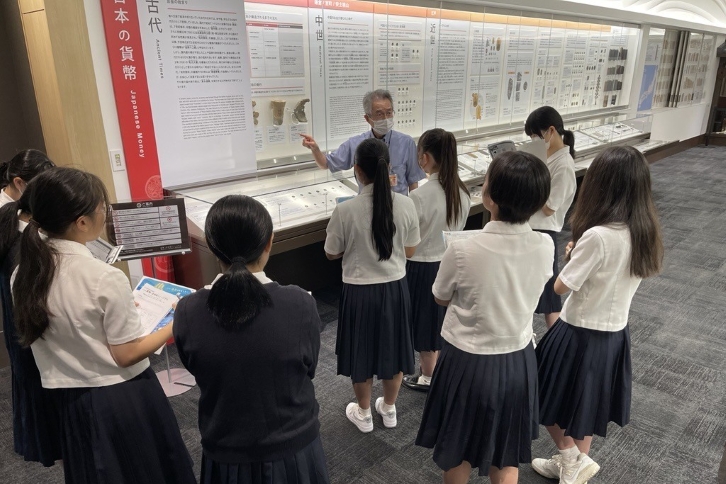

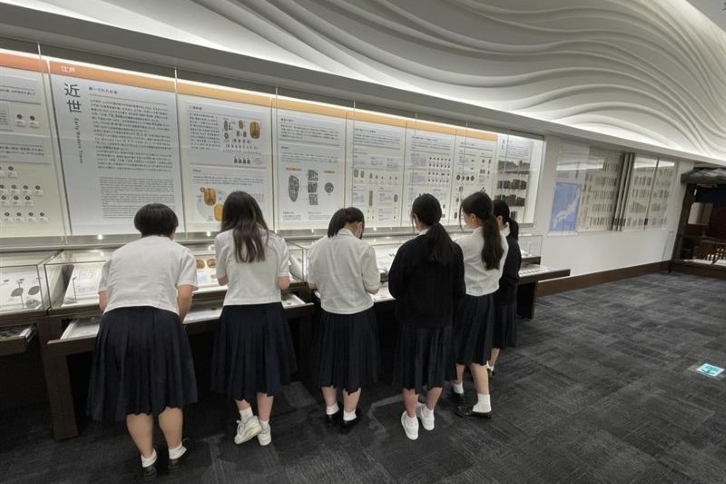

7月12日(土)には「貨幣・浮世絵ミュージアム」を訪れました。

歌川広重の作品を多く所蔵する同館の浮世絵企画展「お魚楽園」では、学芸員の方から作品の見どころを詳しく教えていただきました。浮世絵の魅力に加え、寿司や出汁など、現代にもつながる江戸の食文化や、魚と深く関わる江戸時代の生活について学ぶことができました。

常設展では、授業で学んだ「富本銭」や「和同開珎」、世界に3枚しか現存しない豊臣秀吉が作らせた「天正沢瀉大判」など、日本の歴史的な貨幣に加え、世界各国の貨幣も間近で見学しました。生徒たちは、貨幣が持つさまざまな意味や背景に気づき、理解を深める貴重な機会となりました。

歌川広重の作品を多く所蔵する同館の浮世絵企画展「お魚楽園」では、学芸員の方から作品の見どころを詳しく教えていただきました。浮世絵の魅力に加え、寿司や出汁など、現代にもつながる江戸の食文化や、魚と深く関わる江戸時代の生活について学ぶことができました。

常設展では、授業で学んだ「富本銭」や「和同開珎」、世界に3枚しか現存しない豊臣秀吉が作らせた「天正沢瀉大判」など、日本の歴史的な貨幣に加え、世界各国の貨幣も間近で見学しました。生徒たちは、貨幣が持つさまざまな意味や背景に気づき、理解を深める貴重な機会となりました。

3学期には、移動教室での学びを各自がスライドにまとめ、クラス内で発表・共有する予定です。