「江戸の庶民は私たちが思っている以上に字が読めた」──江戸の出版事情をひもとく学びの時間

ニュース

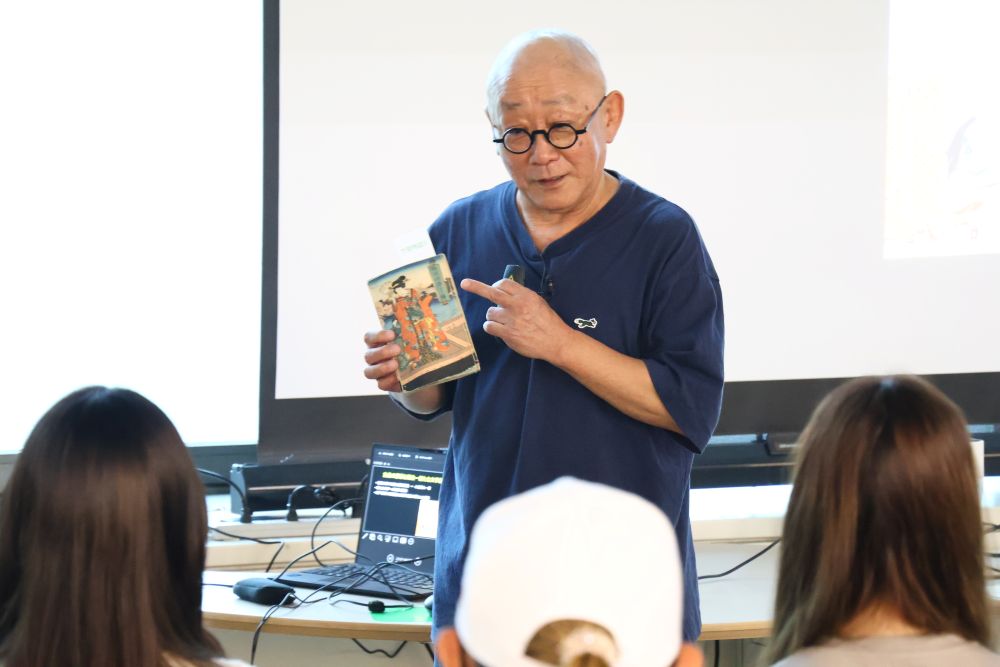

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で注目を集める江戸の出版文化をテーマに、外国語学部・伊藤信博教授による講座が図書館ラーニングコモンズで開催されました。

7月14日(月)、星が丘キャンパスの中央図書館ラーニングコモンズにて、「江戸の出版事情『べらぼう』を裏から見る」と題した講座が開催されました。講師は外国語学部の伊藤信博教授(日本文化史)。NHK大河ドラマの題材にもなっている江戸時代に生きたコンテンツビジネスの風雲児・蔦屋重三郎を中心に、江戸時代の出版文化を読み解く内容で、学生や一般市民など57名が参加しました。

講座では、江戸時代の人々がいかに本と関わっていたかを多角的に紹介。本は買うのではなく借りるのが一般的で、庶民にも高い識字能力があったことが強調されました。また、当時は引っ越しに多くの証書が必要で、江戸は「紙を消費する社会」だったことも解説され、紙の様々な素材や再生技術も紹介されました。

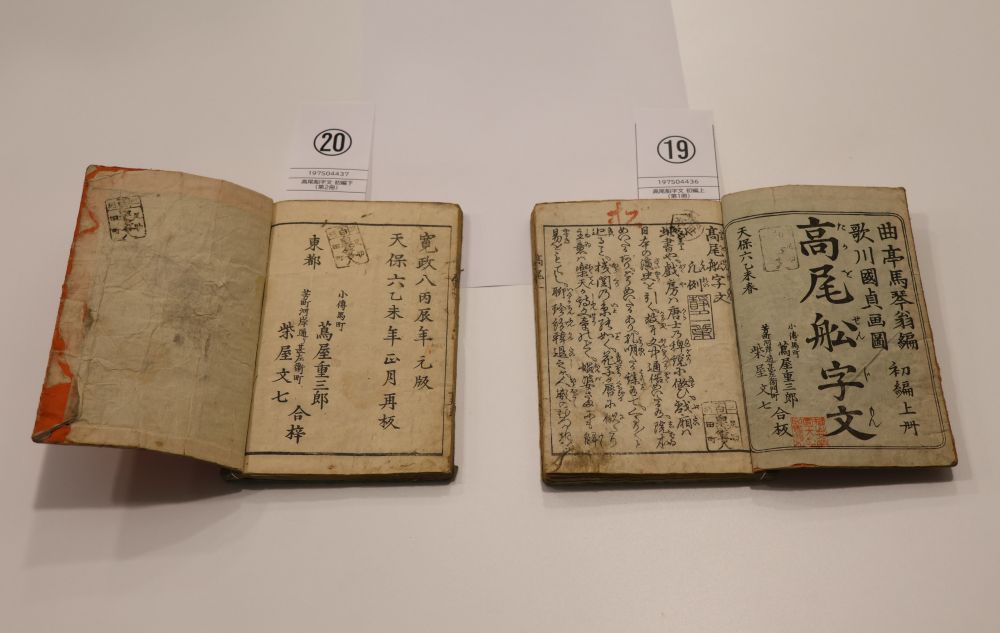

参加者は実際に和装本に触れながら、絵の具、価格、所蔵の所在などに関する話を聞き、単なる内容の理解を超えて「本」というメディアの広がりを体感しました。江戸時代の出版は、古典を現代風に読み替える翻案文学の舞台でもあり、その担い手としての版元の重要性にも光が当てられました。