人間共生学科・心理学科:「生理×◯◯」。フェムテック企業と教育・スポーツ・福祉の観点から生理について考え・提言

ニュース

人間関係学科(2024年4月から人間共生学科に改組)・心理学科の専門教育科目「ケースメソッドI」(担当:藤原直子教授、小榮住まゆ子教授、大勝志津穂教授)では、フェムテック企業とともに、「生理と女性をめぐる社会課題とニーズ」を理解し、解決策について考察・提言する授業を行っています。

キーワードは「生理×〇〇」。全15回の授業を通して、「教育」「スポーツ」「福祉」の観点から、具体的な事例分析を通じてのグループディスカッションやフェムテック企業への学外フィールドワーク等を実施します。

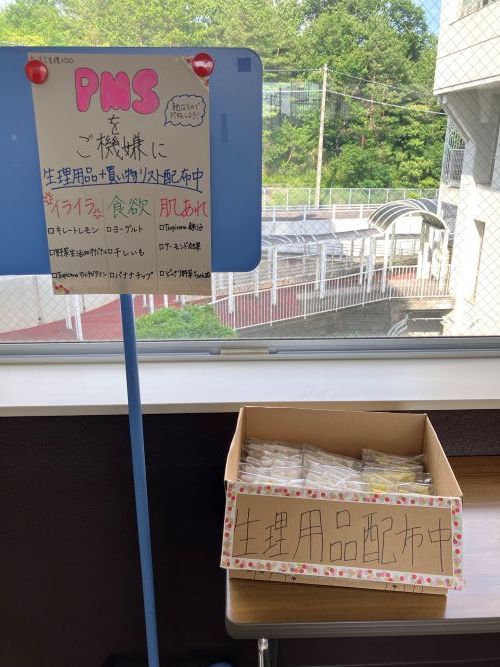

「生理×教育」では、学校教育における月経教育の現状や課題、性別生理教育の課題と可能性、自分たちが学びたかった授業案の作成、性教育と生理との関連等のプレゼンテーションを実施。「生理×スポーツ」では、無月経とスポーツの関係性について、男性指導者の生理の理解を高めるにはどうしたらよいか等、グループディスカッションを行いました。「生理×福祉」では、学内で生理用品を無料配布しながら、これまでの授業で理解した生理にまつわる知識や情報も同時に提供するにはどうしたらよいかを考え、実践しました。

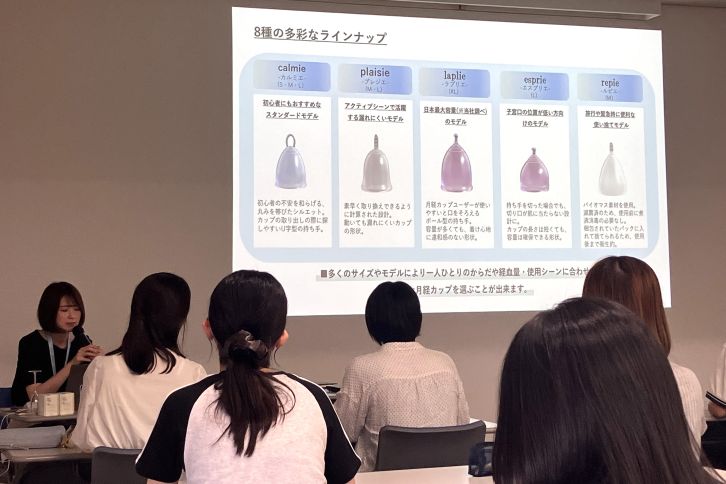

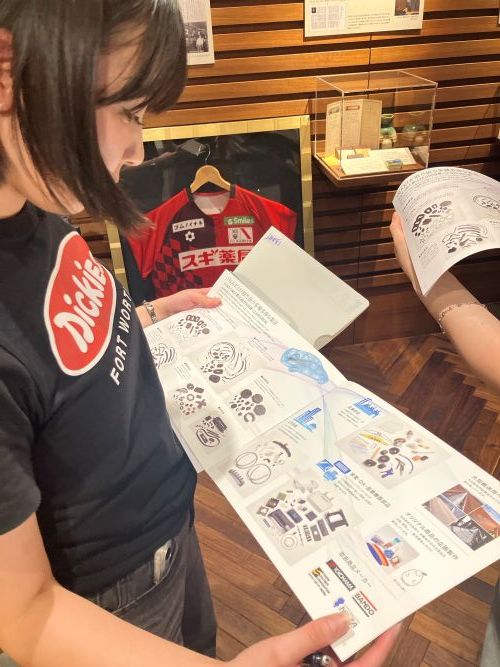

また、フェムテックにいち早く着手し、フェミテックのオリジナルブランドを展開しているゴムノイナキ株式会社を訪問するフィールドワークも実施。企業の歴史、ジェンダーに配慮したトイレや控え室、月経カップ開発秘話や販売・広告施策などを学びました。学生からは「月経カップのデザインに男性はどう関与してきたのか」「スポーツする人が使っても痛くないのか」「企業内の女性活躍の施策はいつからされていたのか」「月経カップを一番使う年齢や課題はあるか」などの疑問があがり、質疑応答をしながら、企業の理念・方針や商品・サービスについてさらに理解を深めました。

最後の授業では、グループに分かれフェムテック企業が抱える課題や月経カップを周知する方法についてプレゼンテーションを実施。少人数形式で活発なディスカッションを展開しながら、多角的に学びを深め、問題解決力を高めました。