国際教養学科:翻訳家によるフランス語圏のマンガ“バンド・デシネ“の特別講義を実施

ニュース

5月22日(木)、国際教養学科のヨーロッパ専門科目「西洋芸術論」(担当:西村和泉教授)において、翻訳家の原正人氏を講師に「“バンド・デシネ”の世界」の特別講義を行いました。

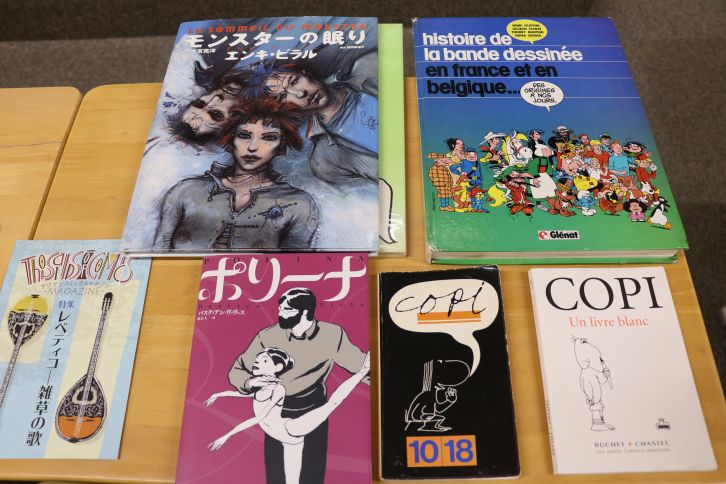

“バンド・デシネ”(以下、BD)とは、フランス語圏のマンガのことで、原氏は、トニー・ヴァレント『ラディアン』やダヴィット・プリュドム『レベティコー雑草の歌』など多数のBDの翻訳を担当。BDを精力的に紹介する翻訳家として活躍しながら、世界のマンガを翻訳出版するサウザンコミックスの編集主幹を務めておられます。

まず、世界のマンガとして大きく3つに分類される日本の漫画、北米のコミックス、フランス語圏のバンド・デシネについて、それぞれの簡単な特徴や著名作について触れた後、BDの特徴や魅力、歴史、近年の傾向について解説。

BDは、ハードカバー、カラー、A4判で48ページの「クラシックなBD」と、ソフトカバー、モノクロ、小型、自伝・伝記の内容が多い「ロマン・グラフィック」の2つに大きく分けられ、共通点として日本の漫画よりページ数が少なく、連載ではなく最初から単行本として出版されることがあげられるそうです。大きく2つに分けられるとはいえ、単行本のサイズは日本のマンガよりも多様で、日本のマンガと比較したときの最大の違いは「カラー表現」で、中には絵画のような美しい絵や色合いで物語が展開される作品もあると話されました。

最後に、作家も読者も男性中心であるものの、女性作家の躍進も目立ってきた近年の傾向や、コロナ禍を経て市場の半数を日本の漫画が占めたこと、フランス語圏以外の作家が活躍できる環境であることも、日本の漫画との大きな違いである点を指摘し、講義は終了。

参加者からは「バンド・デシネの存在は知っていたが、色々な背景を知ることで、読んでみたい気持ちが強くなった」「マンガにはあまり興味はないが、日本とヨーロッパとの漫画との違いは興味深かった」などの感想が上がり、マンガを通してヨーロッパの芸術・文化について学び、異文化への関心を高めることができたようです。