江戸の出版文化を支えた製本技術を体験—「和装本」を作るワークショップを開催!

ニュース

11月17日(月)、星が丘キャンパスの中央図書館にて、「江戸の出版事情第2弾 あなた一人の和装本を!」と題した第2回ラーニングコモンズ講座が開催され、学生や一般市民など40名が参加しました。

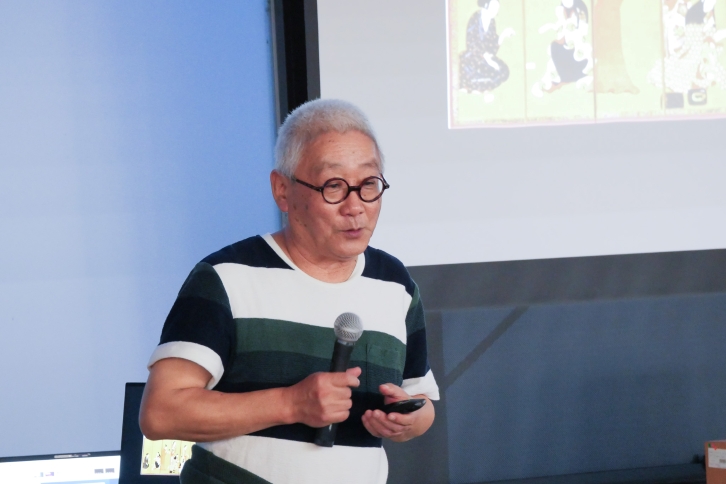

本講座は、NHK大河ドラマの題材としても注目を集める江戸時代の出版事情をテーマに、講師を務める日本文化史専門の外国語学部・伊藤信博教授が、7月の第1回講座で江戸が「紙を消費する社会」だったと締めたのを受け、今回は、江戸の出版文化を支えた「袋綴じ技術」に光を当て講座とワークショップを行いました。

講座では、和装本に欠かせない「和紙」について、その歴史や作り方のほか、柿渋などで加工して耐久性や吸湿性を上げ、傘、雨がっぱや畳にまで活用されたことも紹介されました。

本講座は、NHK大河ドラマの題材としても注目を集める江戸時代の出版事情をテーマに、講師を務める日本文化史専門の外国語学部・伊藤信博教授が、7月の第1回講座で江戸が「紙を消費する社会」だったと締めたのを受け、今回は、江戸の出版文化を支えた「袋綴じ技術」に光を当て講座とワークショップを行いました。

講座では、和装本に欠かせない「和紙」について、その歴史や作り方のほか、柿渋などで加工して耐久性や吸湿性を上げ、傘、雨がっぱや畳にまで活用されたことも紹介されました。

ワークショップでは、参加者が思い思いの色の和紙と糸を選び、和装本の代表的な製本方法である「四つ目綴じ」に挑戦。これは、接着剤をほとんど使わないため簡単で、壊れても解体して再度仕立て直すことができる点が特徴です。

参加者からは「両面書くことが出来ない紙だから袋綴じにする、そうかと納得。本を作るのがとても楽しかったです」「普段は聞けないような話で面白く、実際に作ることで身についたような気がします」など、和紙を通じて日本の伝統にふれる講座とオリジナル和装本作りの双方を存分に味わった感想が多く寄せられました。江戸で出版文化が花開いた舞台裏には、このような材料・製本技術、そして新しい和装本の発展を促す読者の支持もさぞ大きかったであろうことが想像される機会となりました。