管理栄養学科・生活環境デザイン学科:高校生対象の理系実験講座を開催

ニュース

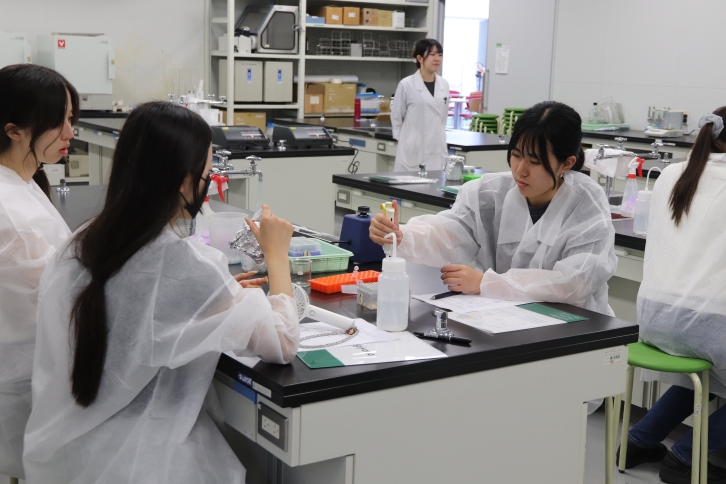

8月4日(月)~8月5日(火)、生活科学部が高校生を対象に理系実験講座を開講しました。

この講座は、実際に大学で大学生が取り組む実験を体験してもらい、実験の面白さを体感してもらうことを目的に実施しています。

8月4日(月)は、管理栄養学科の生化学研究室(担当:本山昇教授)と食品科学研究室(担当:保田倫子准教授)が実施。8月5日(火)には、管理栄養学科の食品衛生学研究室(担当:門屋亨介准教授)と生活環境デザイン学科のアパレル染色・整理学研究室(担当:解野誠司教授)が実施し、学部全体で理系実験を体験する機会となりました。

参加した高校生らは、普段学校とは違う実験内容や実験器具に触れ、専門的な学びを知る機会となったようです。

この講座は、実際に大学で大学生が取り組む実験を体験してもらい、実験の面白さを体感してもらうことを目的に実施しています。

8月4日(月)は、管理栄養学科の生化学研究室(担当:本山昇教授)と食品科学研究室(担当:保田倫子准教授)が実施。8月5日(火)には、管理栄養学科の食品衛生学研究室(担当:門屋亨介准教授)と生活環境デザイン学科のアパレル染色・整理学研究室(担当:解野誠司教授)が実施し、学部全体で理系実験を体験する機会となりました。

参加した高校生らは、普段学校とは違う実験内容や実験器具に触れ、専門的な学びを知る機会となったようです。

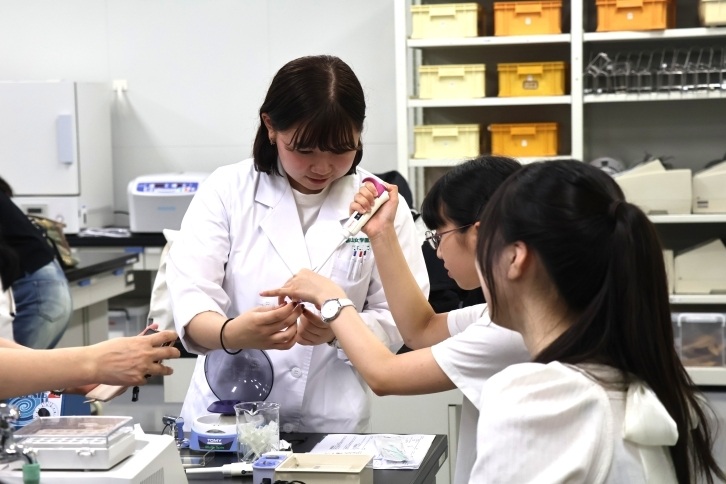

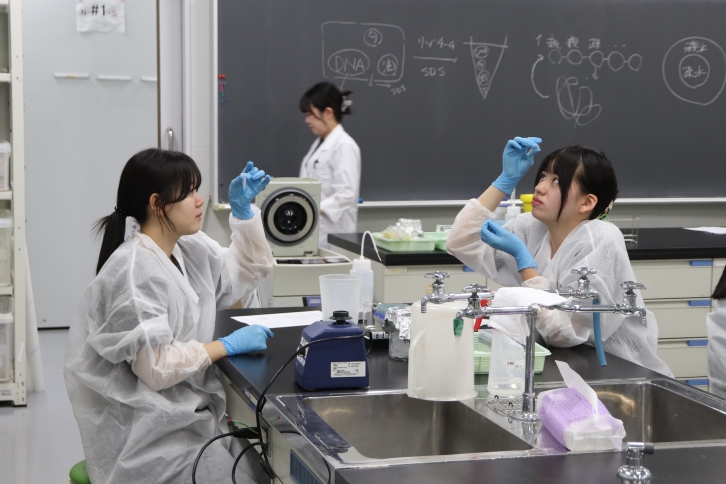

生化学研究室:PCR実験講座

管理栄養学科の2年生が実際に取り組む実験で、新型コロナウィルスの感染症の検査方法としても有名になったPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)を用いて、アルコール感受性や肥満になりやすさに関わる遺伝子について調べました。口腔内から採取した細胞よりDNAを抽出し、解析を体験。電気泳動写真に基づき、いずれの遺伝子タイプを有するか判定しました。参加した高校生は「アガロースゲルを作って、実際に電気泳動の様子を見ることができてよかった」と話していました。

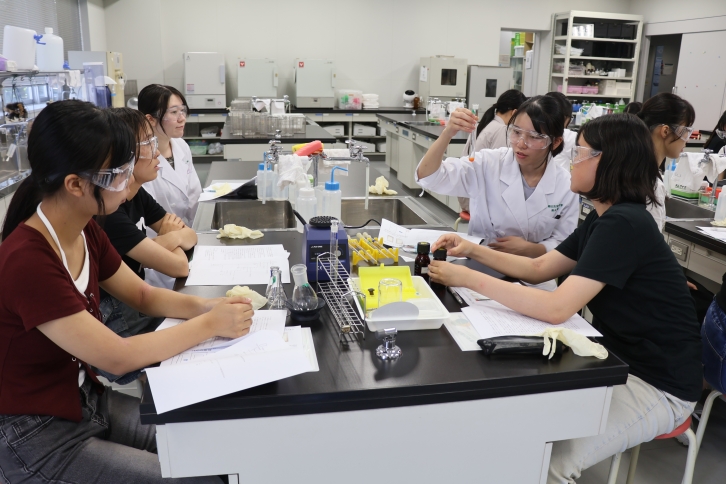

食品科学研究室:食品学実験講座

管理栄養学科の1年生が取り組む実験で、市販の野菜ジュースから脂溶性色素の抽出と検出を行いました。ヘキサンと野菜ジュースを混合してヘキサンに溶け出る成分を抽出して分離。ロータリーエバポレーター(回転式蒸発装置)を用いるなど、さまざまな工程を経て油に溶けやすい成分を取り出し、薄層クロマトグラフィーで検出しました。参加した高校生は「普段、飲んでいるジュースを化学的に見ることで、食品分析のおもしろさを感じた」と話していました。

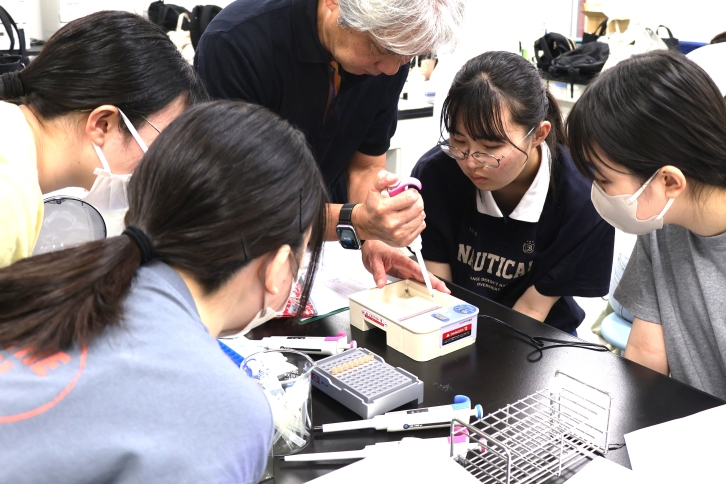

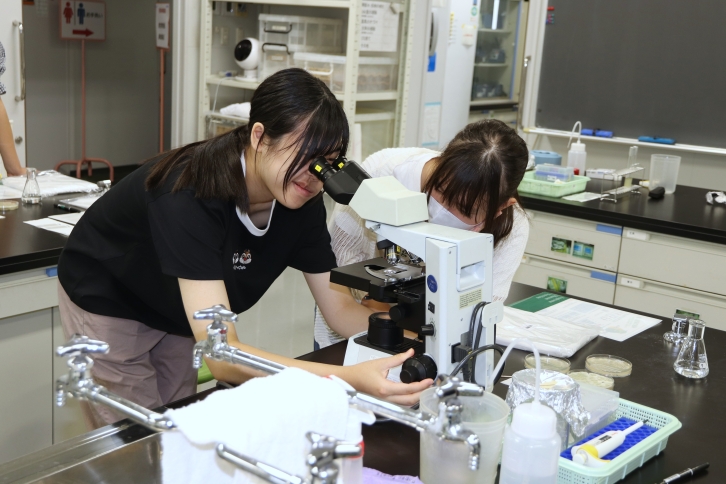

食品衛生学研究室:微生物培養実験講座

管理栄養学科3年生の食品衛生学実験で実施する微生物に関わる実験をアレンジして行いました。実験では納豆菌、イースト菌、麹菌は顕微鏡で観察し、大腸菌は、DNA抽出実験をおこないました。

微生物は発酵食品の原料、食中毒の原因やバイオエタノールの製造、医療現場などで微生物が使われていることを学びました。参加した高校生は「菌を顕微鏡で観察すると想像もしていなかったような形、模様であったり、動いていたりしていて面白かった。こんなに小さいものが大事な役割をしているのだなと思った」と話していました。

微生物は発酵食品の原料、食中毒の原因やバイオエタノールの製造、医療現場などで微生物が使われていることを学びました。参加した高校生は「菌を顕微鏡で観察すると想像もしていなかったような形、模様であったり、動いていたりしていて面白かった。こんなに小さいものが大事な役割をしているのだなと思った」と話していました。

アパレル染色・整理学研究室:天然色素染色学実験講座

生活環境デザイン学科の2年生の授業や卒業研究で実施された実験で、天然色素を抽出し、繊維材料へ染色。染色性や発色性を考察しました。今回は、深煎りコーヒー豆の抽出液を使用し、媒染剤と布繊維の種類によって異なる色に染まることを体験し、分光測色計を用いて、染色した布の色を数値化する実習もおこないました。参加した高校生は「実際に自分で染めた布を見て、科学とアートの両方の面白さを感じた」と話していました。